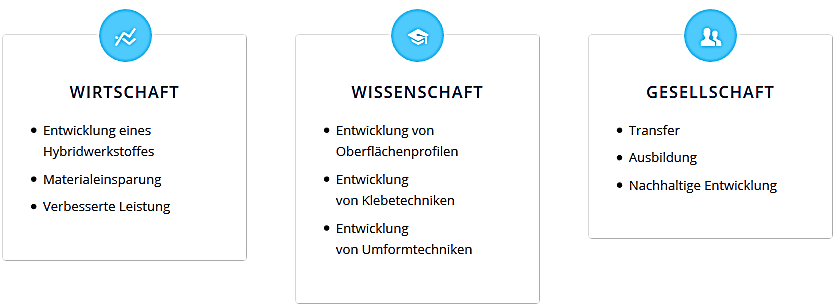

Das Projekt „Leichtbau mit Hybridsystemen“ wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Im Rahmen des Projektes werden gemeinsame Forschungsarbeiten von universitären Einrichtungen und kleinen sowie mittelständischen Unternehmen unterstützt, die zur Verbesserung des Klimaschutzes und zur Entwicklung nachhaltiger Produkte beitragen.

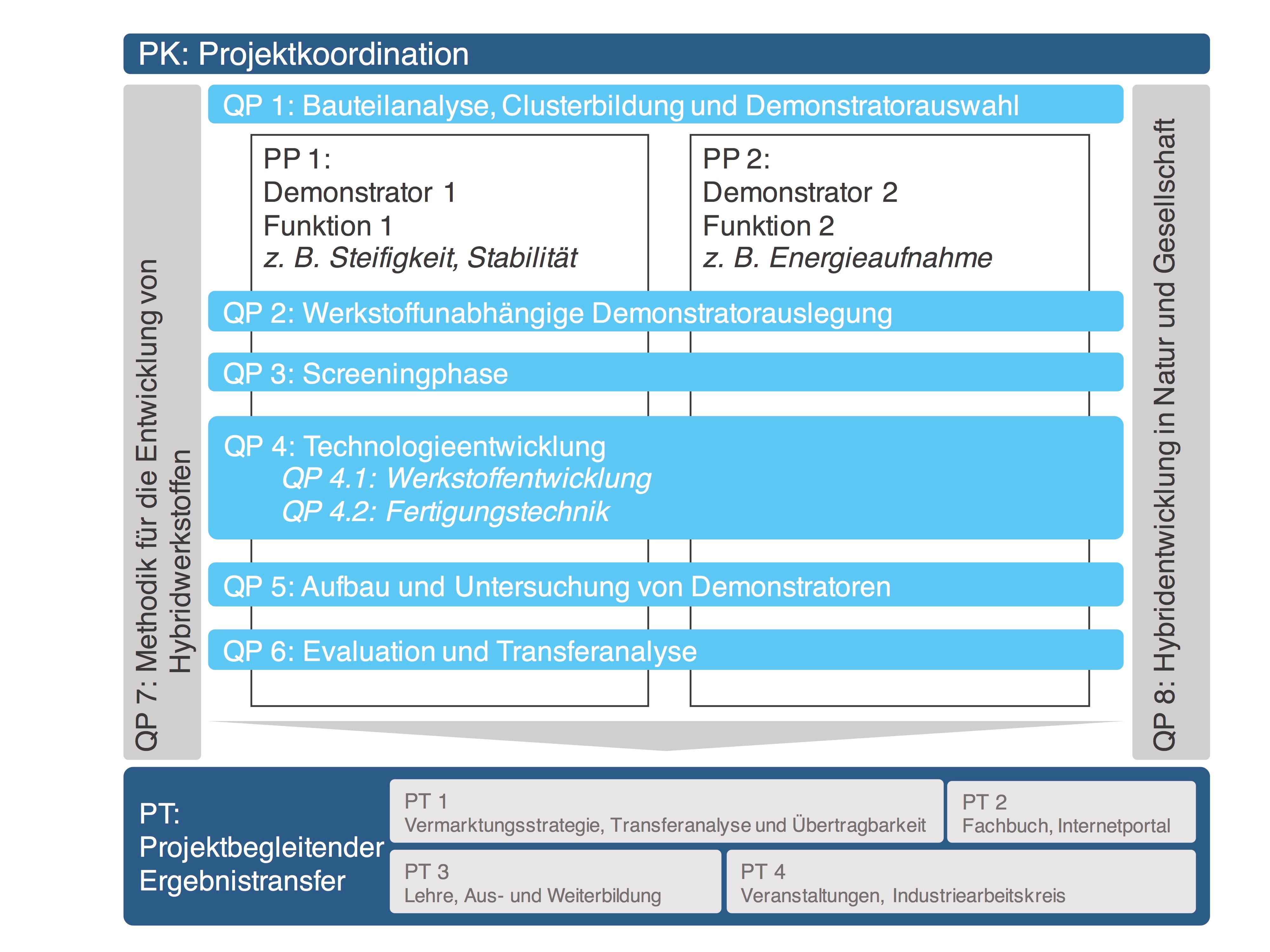

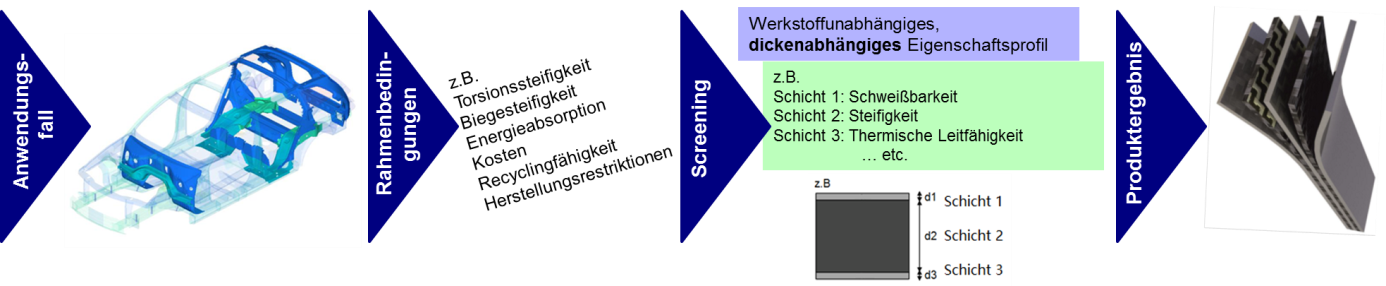

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung neuartiger Hybridwerkstoffe (flächige Verbindungen artverschiedener Werkstoffe), die als Halbzeuge in nachfolgenden Fertigungsprozessen zu extrem leichten Bauteilen verarbeitet werden können. Die neuartigen Hybridwerkstoffe zeichnen sich durch eine werkstoffunabhängige, dafür dickenabhängige Gradierung aus, die optimal an die unterschiedlichen Anforderungsprofile angepasst ist. Neben der technologischen Entwicklung werden zwei weitere Schwerpunkte gesetzt. Zum einen wird eine intensive Transferanalyse weitere Märkte aufzeigen, in denen die Anwendung der Methode zu neuen Werkstoffen führen würde. Zum anderen wird eine gesellschaftswissenschaftliche Komponente integriert, die untersucht, wie sich die geänderte Werteorientierung auf die Formation von Hypothesen, Forschungsfragen und Lösungsansätzen bei der technologischen Entwicklung auswirkt

Da jeder im Hybrid eingesetzte Werkstoff im Rahmen einer Funktionstrennung nur eine bestimmte für ihn definierte Aufgabe übernimmt, werden die hier entwickelten Einzelwerkstoffe für sich genommen unzureichend sein, erst im Hybrid wird sich im Zusammenspiel der Werkstoffe eine optimal funktionsfähige Komponente ergeben. Die Entwicklung der Einzelwerkstoffe kann sich entsprechend auf spezifische Eigenschaften konzentrieren, die aus

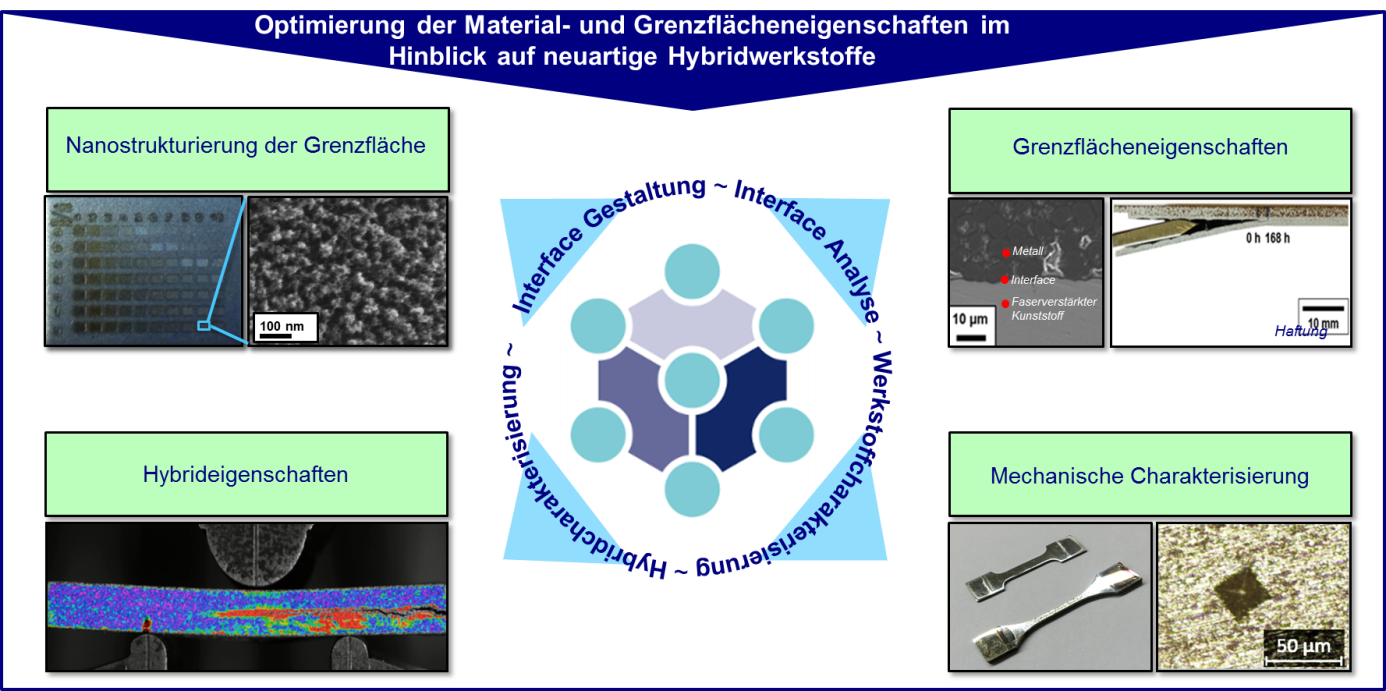

Der Lehrstuhl für Werkstoffkunde (LWK) beschäftigt sich mit der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen produktionstechnischen Prozessen, der durch diese Prozesse erzeugten Bauteile und den daraus abgeleiteten technischen Eigenschaften und mikrostrukturellen Abhängigkeiten. Ein Schwerpunkt liegt der Untersuchung hybrider Werkstoffsysteme, sowohl die Kombination verschiedener metallischer Werkstoffe als auch im Metall-Faserverbundwerkstoff. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der Entwicklung und Optimierung von Oberflächenprofilen durch Methoden der Nanostrukturierung zur flächigen Anbindung der artverschiedenen Werkstoffe.

Neben der umfangreichen Erfahrung des LWK in der Mikrostrukturanalyse verschiedener Werkstoffe zeichnet sich der Lehrstuhl durch seine umfassenden Erfahrungen im Bereich der Eigenschaftsmodifikation durch Walzen aus. Diese Kenntnisse werden insbesondere in den QPs 1 und 2 sowie QP 4 - 6 in das Projekt einfließen. Neben einer umfangreichen Analysentechnik stehen am Lehrstuhl verschiedene Prüfmaschinen zur Untersuchung des Werkstoffverhaltens zur Verfügung.

Link zur Webseite: http://tecup.de/lhybs/