Digitale Bildkorrelation

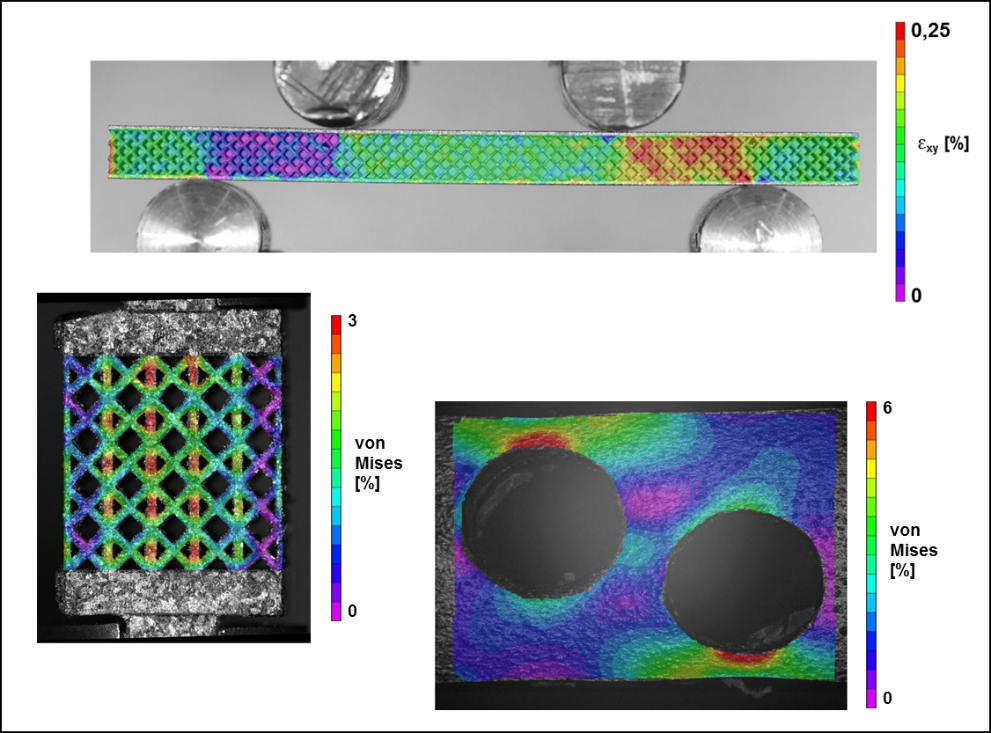

Die Technik der Digitalen Bildkorrelation (engl. digital image correlation, DIC) ermöglicht es, Aussagen über die lokale Dehnung und somit über die lokale Beanspruchung eines Bauteils unter Last zu treffen. Es handelt sich dabei um ein optisches Verfahren, bei dem Aufnahmen der Probenoberfläche im unverformten und im verformten Zustand betrachtet werden und die Dehnungsverteilung über die Verschiebung einzelner Punkte auf der Probenoberfläche berechnet wird. Ähnlich zur Finite-Elemente-Methode (FEM) wird die Verteilung der Dehnungen farblich visualisiert, wodurch sich konstruktive oder materialbedingte Schwachstellen intuitiv erkennen lassen. Außerdem können Rückschlüsse auf mikrostrukturell bedingte Verformungen gezogen werden. Je nach erforderlicher Auflösung kommen verschiedene bildgebende Verfahren zum Einsatz.

Bildgebende Verfahren

- DSLR Nikon D3200

- Digitales Lichtmikroskop

- Konfokalmikroskop

- Rasterelektronenmikroskop

Anwendung

Die digitale Bildkorrelation lässt sich in Kombination mit den meisten Prüfgeräten des LWK einsetzen, wodurch die tatsächliche Beanspruchung eines Probenkörpers unter verschiedensten Lastbedingungen visualisiert werden kann. Die folgende Auflistung stellt die möglichen Anwendungen beispielhaft dar:

- Visualisierung des Risswachstums unter zyklischer Beanspruchung (Bruchmechanik)

- Darstellung der Lastverteilung in komplexen Leichtbaustrukturen

- Schadensfrühdetektion unter zyklischer Beanspruchung

- Untersuchung der Anbindungsqualität in Verbundmaterialien unter Last

- Visualisierung von spannungsinduzierten Phasenumwandlungen

- Detektion mikrostruktureller Inhomogenitäten

Ansprechpartner

Mitglied -

Büro: Y1.226

Telefon: +49 5251 60-5446

E-Mail: mgarthe@lwk.uni-paderborn.de